|

◆キナウシ(きなうし)

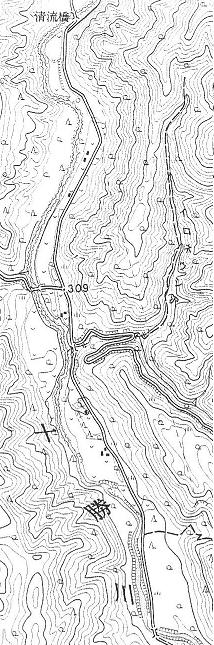

※ この地図は、国土地理院発行の1/50,000地形図「佐幌岳」(昭和53.2)を使用したものである

所在:新得町トムラウシ

地形図:岩松/佐幌岳

形態:川沿いに家屋が集まる?

標高:約300m(水面は約310m)

訪問:2013年6月

字トムラウシの南部、十勝川沿いにある。現在は十勝ダムの人造湖(東大雪(ひがしたいせつ)湖)に水没。

以下は現地の「キナウシ開拓の歩み」の碑(昭和59年、入植者一同による設置。写真6)より。

(冒頭の詩の部分省略)

昭和二十一年、僻遠の地トムラウシにも開墾の鍬が打ちおろされた。

時あたかも食糧難時代である。開拓精神と食糧増産の大義に燃える開拓者たちは、うっ蒼とした原始林を縫うようにして走る一筋の林道を、ひとりふたりと上っていった。生活の資材も糧も人の背にたよるほかはなく、夏の間

中土場から屈足へ不定期に往復する森林軌道が唯一の足であった。

この地一帯のキナウシ地区は、トムラウシ開拓五地区(※)の中でも最も若年層で占められた地帯で、やがて開墾建設の重点地区として、伐開・除根・暗渠・農道工事が急速に進められ、年と共に緑の耕地がこの谷あいに拡がっていった。最盛期には、開拓農家十二戸、営林署官舎五戸を数えるまでになった。

しかし、昭和二十八・九年の冷害・加えて昭和三十七年の十勝岳噴火による降灰被害等、打続く自然災害に、かっての燃ゆる如き開拓意欲も次第に消え離農者が相次ぎ、残存農家も酪農へと転換していった。

だが、昭和四十四年十勝ダムの建設計画が発表され、調査検討のあと、昭和四十八年着工の運びとなり、このキナウシ地区も湖底に沈むこととなった。

ここに、理想郷建設への夢を追い続けて来た、三十年にならんとする開拓者の努力もその幕を閉じたのである。

湖底に眠る幾多の霊に心安らかれ(原文ママ)と祈りつつ。

※ キナウシ・ニペソツ・ニペソツ支流・パンケベツ・ペンケベツの5箇所。チカベツの開拓は昭和40年

なおダム工事の直前まで居住した入植者として田近・沼倉・平・工藤・中安・佐々木・杉田の各家、工事以前に転居した入植者として沼倉・石坂・小山・小田・井戸川・渡辺・近藤・千葉・若林・中里・清水の各家が記されている。

『新得町百年史』によると、昭和37年富村牛(とむらうし)小学校下富村牛分校が開校。差し当たって貴名牛神社の社殿を利用し、「鳥居のある学校」として話題となった。昭和39年離農者の家屋を改装し校舎に充てた。昭和44年3月閉校。また貴名牛神社は昭和24年創設。ダム建設に伴い昭和48年廃止されたが、同58年ダム周辺の安全を祈願しダム湖内の岩山の上に鳥居と社殿を建立、新得神社の御神霊をもって貴名牛神社が襲名された。

現在は集落が水没していることもあり、その痕跡はほとんど見られない。なお先述の神社への参詣にはボートが用いられているようだが、右岸とつながっているため陸路で行けなくもない。

|