|

���͓��i�������j

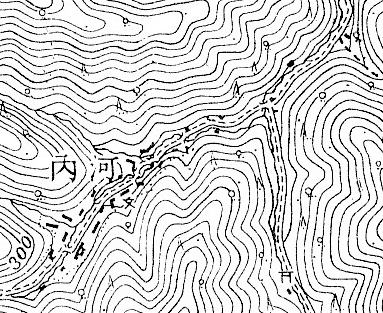

���@���̒n�}�́A�����Ȓn�����������s��1�^50,000�n�`�}�u�F��v�i���a22.3�j���g�p�������̂ł���

���݁F�ዷ���͓�

�n�`�}�F�F��^�F��

�`�ԁF�쉈���ɉƉ����W�܂�

�W���F��150�`200m�i���ʂ͖�190m�j

�K��F2025�N5��

�@�厚�͓��̖k�����A�͓���i�k �i�����j��x���j����юx���̖��_�J�����ɂ���B���݂͉͓���_���̐l���i���_�j�ɑ唼�����v���Ă���B

�@���̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA�_�����݂̑�܂��Ȍo�܂͈ȉ��̂Ƃ���B

| �@���a58 |

�@���{�v�撲�����ƍ̑� |

| �@���a62 |

�@���ݎ��ƍ̑� |

| �@����5.11 |

�@�⏞��̑Ì����� |

| �@����6.2 |

�@�S�̌v��F�� |

| �@����7.6 |

�@������ |

| �@����8.4 |

�@�ቤ�q��J�����i21�ˈړ]�j |

| �@����10.3 |

�@�͓���J�����i5�ˈړ]�j |

| �@����24.12 |

�@�_���{�̍H���ɒ��� |

|

�@����27.11 |

�@��b�� |

| �@����29.12 |

�@�R���N���[�g�ŏI�Őݎ� |

| �@�ߘa��.6 |

�@�v�H�� |

�@�����y���ɂ��ƁA�����i���s�͏��a39�N�j70�˗]��B

�@���Â͂���ɎR���ɒm���@�~���V������A�h�k�������ȏW��������ďZ��ł����Ƃ����B�̂��͓��삨��і��_�J�����Ɉڂ����B

�@��c�͋ߍ]�̍��X�؎��̎x���ŁA�����S���ܑ��ɂē��������c�}�ł���Ƃ������B

�@���͋͏��ŁA�R�ю�����p���ċ��n�̈Ƃ⏛�E�L�̕������A���͈ɓ��E�x�́A���͎R�z���ւƔ���������B���́u�R���r�v�i���ˁj��A�͂��A���n���s���Ă����B�Ȃ��ƍ��Ɣ_��͌Â����琻������Ă���B

�@�����ېV������ƍ��⏛�E�L�̕����̎��v������Ɍ������A���Ƃ̓]�����]�V�Ȃ����ꂽ�B�Z���̏������́A����18�N���O����A�́B�܂��K��A���ė{�\�����サ�A�����͐��ƂƂ��Ē蒅�����B���̑��X�M�E�q�m�L�̑��сE���T�r�͔̍|�E�I�͔̍|�����n�߁A����̗���ɑΉ����Ă���B

�@���@�͉~�����B�R���ޖ�R�A�@�h�͏�y�^�@�B�����͓V��@�ŁA�m���@�~���V�Ə̂��ďW���i���v�O�j���20���̎R���ɂ��������A�̂��T�@�ƂȂ�A���v�O�̒n�Ɉڂ����Ƃ����B����11�i1489�j�N8���A�@�@��l�ɋA�˂���y�^�@�ɉ��@�B����18�N9��20���ɂ͉Ђɑ����A�{���ق��̌�������Õ����ނ������Ď������B

�@���n�ɂ��z����A���l�ˎ�E���䎁���R�n�̈������Ƃ��ėp���A����Ŕn�����{����Ɣn���삦��Ɠ`����Ă���B���̌�̎ނ͒��f�������A�c���N�ԂɍĊJ�B�Ђɑ����Ăђ��f�������A����34�N4�����؎��ɂ�藁�ꂪ�݂����A�����q�̕X���}��ꂽ�B�̂����z����A����������B

�@�u�p��v�ɂ��ƁA�厚�͓��͋ߐ��̉��~�S�͓����B����22�N�F�쑺�A���a29�N�㒆���̑厚�ƂȂ�B

�@����24�N73��417�l�A�吳9�N84����430�l�A���a10�N73����375�l�A��30�N67����355�l�B

�@���Ă̎�Y�Ƃł������؍H�ƁE�{�\�͐��ނ��A�����𗘗p�����̏��H�ƒn��ւ̏A�J���唼���߂Ă����B�܂��n���ł̉c�ю��Ƃ�����ł���ق��A�z��E�{���E�R�؍͔|�Ȃǂ��c�܂�Ă����B

�@�܂� HEYANEKO���ɂ��ƁA���n�ɂ������w�Z�͌F�쏬�w�Z�͓����Z�B���a47�N�Z�Ƃ̂��ƁB

�@�����w�F�쑺���x���A�L�ڂ���Ă���͈͂ŕ�����w�Z�̉��v�͈ȉ��̂Ƃ���B

| �@����8 |

�@�͓����w�Z�n�� |

| �@ |

�@�͓��q�포�w�Z�ƂȂ� |

| �@����32.5.21 |

�@�F��q�퍂�����w�Z�͓�������ƂȂ� |

| �@����38 |

�@�͓��q�포�w�Z�ƂȂ� |

| �@�吳8.7.12 |

�@�F��q�퍂�����w�Z�͓�������ƂȂ� |

�@��q�̂Ƃ���W���͊��S�Ȑ��v��Ƃ�Ă���A�w�Z�⎛�@�͂��͈̔͂ɂ���B�������t�֓��H������̐����ɂ��A�ƁX��{�݂̍��Ղ͂قƂ�ǎc����Ă��Ȃ��B

�@�ΔȂ̍L��ɂ���W���n�}�ɂ��ƁA���v�O�͊w�Z�E���@�E���ق��܂�39���B�����㗬����20�������v�n�B����́A�T�ˏ㗬���i�n�}�̔ԍ����j��蒆���E��c�E��c�E���X�E���{�E�g���E�Γc�E��c�E�����E���E�����E�A�c�E�����E�����E�Ð�E�͓����Z�E�~�����i���R�j�E�Ð�E�Γc�E��c�E�Óc�E�Γc�E�����E�Óc�E�Γc�E�L��E����E�Γc�E�����E�����E�Óc�E���فE���E���E���E�����i���j�B

�@�W������O�ꂽ�͓���{�������ɂ́A���ΐ_�Ђ̐Ւn������B���n�̉���ɂ��ƁA�Ր_�͔��Α�_�E�V�ÕF�X�o�����E�L�ʕP���B���i3�i1396�j�N�ɉ��~�S���������ɒ������锒�ΐ_�ЁE���~���_�n�Ɋ����B�͓��̎Y�y�_�ł��������A�_�����݂̌v��ɂ�蕽��5�N�_����]�ވړ]��͓̉��n��ɑJ�������Ƃ̂��ƁB

�@5�˂̎c���ɂ��V���������݂͓̉��n��ɂ́A�~�����┒�ΐ_�Ђ��ڂ���Ă���B�ق��A�W�������◣�ꂽ�ꏊ�ɏh���{�݂�1���B

���@�u���v�̎��͂��ׂĈّ̎��i�͂����̍��j�B�u���v

|

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@