|

◆自在坊(じざいぼう)

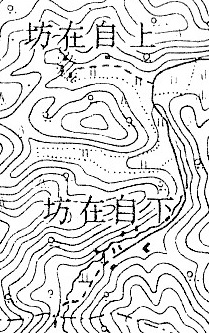

※ この地図は、内務省地理調査所発行の1/50,000地形図「熊川」(昭和22.3)を使用したものである

所在:高島市今津町椋川(いまづちょうむくがわ)

地形図:古屋/熊川

形態:谷沿いに家屋が集まる

標高:下自在坊―約240m 上自在坊―約270m

訪問:2025年5月

大字椋川の南東部、搦(からみ)谷(安曇(あど)川二次支流)沿いにある。下流の下自在坊と、上流の上自在坊に分かれる。

資料『朽木村志』によると、下自在坊はもと10戸あったが現在(昭和49年刊行)は5戸。4戸は今津に転出し、1戸は朝鮮に転出したのち断絶した。上自在坊はもと4戸で、現在は2戸。

下自在坊・上自在坊とも、田を耕作し、炭焼を行う。米は十分に収穫できた。また畑で麻を作り、収穫後には大根を蒔く。その大根を収穫する頃に降雪の時期となる。女性は収穫した麻を績み、冬に麻布を織った。

また牛の肥育を行う家もあり、5年くらいで町内角川(つのがわ)および朽木の市場(いちば)の博労が交換に来ていた。

下自在坊では、砥石とマンガンが採れる。権利は福井県の掃部氏が持ち、数年前から能登の人が2人来て、土地の人を使って採掘。砥石は京都から人を1人招いて、土地の人が採っている。砥石は京都へ、マンガンは大阪と能登へ出荷していた。

また資料『三谷郷土誌』によると、昔この付近に天台宗の「自在坊」という堂庵があり、それが集落の名前になったと言われているという。

上自在坊は昔から椋川に関係が深く、下自在坊は若狭の成願寺村から移住した者の子孫が大部分を占めていると伝えられる。

下自在坊については、寛文・延宝の頃、成願寺村出身の木右衛門という人物が森脇家に奉公しており、前住者がいなくなったこの地に主人の許しを得て移り住み、水田を開墾し、付近の山で炭を焼いたという。生活が安定すると、故郷から近親の2、3家族を呼び寄せ、それが後の下自在坊の元となったという(元禄・享保年代頃)。それ以来森脇家と下自在坊との間には本家・分家に準じた関係が続けられていたが、明治維新の後に双方の話し合いによって廃止された。

昭和13年、下自在坊2戸10人、上自在坊1戸3人。

まず下自在坊を朽木方面より訪問した。森林公園より集落のやや手前まで車道が通じるが、公園の管理地を過ぎると悪路となる。現地では明瞭ではないものの屋敷跡と思われる平坦地がいくらか見られ、遺構や遺物もいくらか見られた。

上自在坊では開けた谷に沿って多くの別荘が建ち並び、今津方面より車輛で容易に訪れることができる。別荘地を逸れた上流には往時からの家屋の一部が残り、時おりの訪問が窺える。近くには「造林三代誌」の碑があるが、この家の当主が3代に亘って造林に関わってきたことが記されている(写真11)。

なお「角川」の小字一覧には天増川に「上自在坊」「下自在坊」があり、ルビは「カミジザイボウ」「シモジザイボウ」。

|