|

◆小脇(こわき)

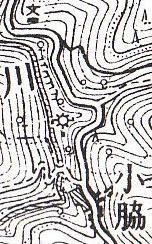

※ この地図は、地理調査所発行の1/50,000地形図「網野」(昭和24.5)を使用したものである

所在:京丹後市丹後町小脇(たんごちょう―)

地形図:丹後平/網野

形態:川沿いの斜面に家屋が集まる

離村の背景:豪雪など

標高:約100m

訪問:2010年8月

宇(う)川の河口より南へ約4.5km、川の右岸にある。

無人になった時期は比較的新しいが、集落には「小脇公民館兼共同作業所」をはじめ数軒の人家が残るのみ。公民館の前には「小脇乃里由来碑」(平成5年建立)という新しい碑が建ち、集落の詳細な歴史を知ることができる。集落北側には虎杖小学校(校舎の看板では「杖」の右上に点が入る)の旧校舎が残り、現在は鞍内キャンプ場として利用されている。集落内で会ったかつての住民の話では、古くは13軒、覚えている範囲で8軒。

話を伺ったあと、藪の中の墓地(写真4)や春日(かすが)神社(所在は字茶園)(写真5)を案内していただいた。

以下は「小脇乃里由来碑」の全文(■および▲は当方による伏字)。

碑文

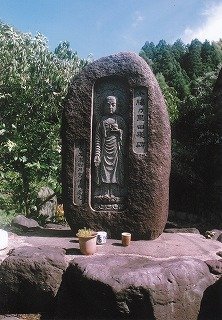

小脇村は千年の昔より子安地蔵菩薩のご庇護のもとに栄えてきたのである。子安地蔵菩薩は、聖徳太子の弟君磨子親王が万民の平癒と子宝安産を祈願されて三体の地蔵尊を造られ、その一体が子安地蔵菩薩として元斉宮明神に安置されていたが、嘉吉年間大津波の水難から守るため小脇亥狩ヶ嶽に安置、その夜菩薩は村人の夢路に立ち「われ万民の諸病救済と子宝安産を念ずる地蔵菩薩なるぞ」とお告げになった。村人は隨喜して堂宇を建て尊崇した。或る年の冬稀に見る大雪に見舞れた時菩薩は「大雪崩近きにあり早く逃れ去れ」とお告げになり自ら巨岩の上に逃れられた。

お告げを信じた十三戸の家族は避難したものの不信の輩は聖告を信ぜず疑惑の中に大雪崩に遭い村は悉く壊滅した(※1)。奇跡に命を得た村人は尊崇の念一層深め、この地に居住して地蔵菩薩が立たれた巖を瑞巖と称し享保二年瑞巖山高禅寺と号し智源寺四世慮雪禅師を請し開山子安地蔵菩薩を本尊とする村人の信仰は日々深く難産に苦しむ者なく平穏なたたずまいをみせていた万緑深山幽谷のこの里をこよなく愛した禅師は

湧き出する(※2)小脇の里の水清く

流れもつきず 高禅寺かな と詠まれている。

この里も昭和三十八年冬の稀有の大豪雪に高禅寺も全壊状態となったものの地蔵菩薩を覆う屋根だけ数本の柱に支えられ難を避けられたこと誠に霊験新た(※2)な菩薩である。しかし豪雪を機に村人の離村相継ぎ、織戸■■氏一家のみが留まり菩薩を守り続けてきたが、平成元年秋常徳寺に遷仏安座されるに至る。今後増々(※2)広く衆生民衆の救済と子宝安産の祈願成就にお加護を垂れ給うものと信じる。茲にこの地に生を享けまた縁ありし者崇めてこの碑を建立する。碑文謹呈 〓(手へんに妻)巖山常徳寺住職 服部▲▲

※1 集落でお会いした方の話では、現在の集落の南にある「ソラジ」(表記不明)と呼ばれる場所とのこと。

※2 原文ママ

なお離村者氏名として、織戸(おりと)4・上岡2・清水(しみず)2・井上(いのうえ)1・大下1の10戸が記されている。

また以下は町誌より学校の沿革。

| 明治23 |

平(へい)尋常小学校分教場として発足し、分教場を鞍内に設置。三山・小脇・竹久僧・鞍内(くらうち)の児童を収容 |

| 明治29 |

上宇川第二尋常小学校となる。三山・小脇・竹久僧で一学区を組織、鞍内は上宇川第一小学校区となった |

| 明治37 |

第二尋常小学校の組合は、鞍内・三山・竹久僧・小脇の四区で校地は小脇字板取33に定め(※3)、同38年4月1日から新築校舎において授業を開始する |

| 明治40.3 |

虎杖(いたどり)尋常小学校と改称 |

| 大正12.12 |

火災発生。水の便悪く全焼 |

| 昭和13.4.1 |

上宇川尋常高等小学校の虎杖分教場となる |

| 昭和38.1 |

豪雪により校舎は倒壊寸前、各部落ごとに分散授業を行う |

| 昭和39.1 |

鉄筋二階校舎(現校舎)竣工 |

| 昭和39.4.1 |

丹後町立虎杖小学校となる |

※3 手持ちの道路地図や地図サイトでは、学校の位置は鞍内の所属になっている。境界の変更など詳しい経緯は不明

なお大字小脇は近世の竹野郡小脇村。明治22年上宇川村の大字。明治21年16戸、昭和30年10戸54人、昭和50年1戸2人。明治40年虎杖小学校開校。大正13年全焼し、その後分教場として再建されたが、昭和39年倒壊、同年鉄筋校舎が再建され、虎杖小学校として独立した。同51年一部が大字碇となる。薪炭業に従事していたが、昭和38年の豪雪を機に人口が減少。春日神社がある(「角川」より)。

また町誌には、昭和38年の豪雪がきっかけとなって離村した集落のひとつに、小脇を挙げている。『ふるさと野間』によると大正9年電灯の導入。

論文「丹後地方における廃村の多発現象と立地環境との関係」によると、明治初期13戸、昭和40年6戸、平成元年に無人化。

|