|

◆拾石(じっこく)

※ この地図は、地理調査所発行の1/50,000地形図「若櫻」(昭和28.12)を使用したものである

所在:鳥取市国府町拾石(こくふちょう―)

地形図:稲葉山/若桜

アクセント:ジッコク

形態:川沿いに家屋が集まる

離村の背景:ダム建設

標高:約180m

訪問:2010年11月

町の東部、袋(ふくろ)川沿いにある。

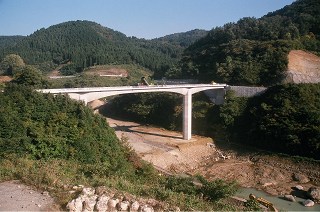

ダム建設により、川沿いにあった集落全戸が移転。高所にあった寺院(普含(ふがん)寺。写真1)は水没を免れ、現在も大字拾石地内に在住。訪問時は工事の最中で、整備された付替道路より旧道と川を望むことができた。菅野(すがの)・楠城(なわしろ)より流れる川との合流部付近には小さな丘(展望台のように整備されている)があり、移転してきたと思われる石仏・石塔や真新しい「絆の碑」が建つ(写真2)。以下は碑の全文。

殿ダムが一望出来るこの高台に、住民の悲願である絆の碑が建立できた。我らがふる里拾石集落の跡はやがて、この殿ダムの水底と成る。

古くは戦国期一五三五年頃十黒(※)の百姓として成長し、江戸期一七〇二年拾石村として、鳥取藩より百十八石を拝領し、幾多の遍歴を経て明治から昭和の最盛期、米、楮皮、養蚕、タバコ、牛等生産、二十数戸、百数十人を有した。

かくして今日迄、気候風土など艱難辛苦に耐えて、強い絆で村を愛し農耕に励み、且つ有為な人材を育てて来た。このふる里拾石を我らは愛し誇りとしてきた。

昭和三七年鳥取県が始めた殿ダム予備調査を機に昭和四三年建設省直轄ダム事業へ移管され関係住民は先祖伝来受け継いだふる里を護る絶対反対同盟を結成し反対運動を続けた。以来三十数年ついに平成二年対策同盟に改組、平成九年補償協定書が調印され、本格的ダム建設の着工に至る。

平成十二年水没する我が集落全十八戸は、町内玉鉾、三郷へ各七戸その他へ四戸が移転を終え、四百数十年の拾石集落の歴史は閉じた。

様々の試練を乗り越え共に闘ってきた先人先輩諸氏に対し深く感謝の誠を捧げたい。さればこそ、この殿ダムが鳥取県民の繁栄に資する事を、祈りつつこの地に『我がふる里拾石』の証をこの碑に託すものである。

平成二十年三月吉日

拾石絆の碑建立委員会

※ 中世の頃の表記

なお碑によると移転先と姓は以下のとおり。

| 移転先 |

姓 |

| 谷(たに) |

米山1 |

| 玉鉾(たまぼこ) |

宇田川3・米山2・太田1・山本1 |

| 三郷(※) |

太田3・宇田川2・米山2 |

| 分上(ぶんじょう) |

米山1 |

| 旧鳥取市 |

納1・山村1 |

※ 国府町国分寺(こくぶんじ)の三郷(みさと)か

なお水没直前の地図には神社の記号が見られるが、新道から確認することはできなかった。

「角川」によると大字拾石は近世の法美(ほうみ)郡拾石村。明治22年大茅村(のち大成村→国府町)の大字となる。明治12年25戸、男65・女54、明治24年27戸144人、昭和35年21戸124人、同53年19戸85人。氏神は拾石神社。

町誌によると、拾石神社は殿ダム建設工事により平成14年6月菅野(すがの)の酒賀(すが)神社に合祀。巨岩の間の小さな祠に鎮座していた。古くは滝神といわれたが、明治7年拾石神社と改称。

|