|

◆島(しま?)

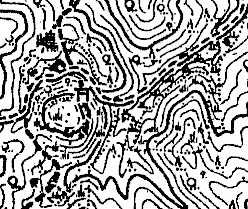

※ この地図は、地理調査所発行の1/50,000地形図「津和野」(昭和25.12)を使用したものである

所在:津和野町左鐙(さぶみ)

地形図:津和野/津和野

形態:谷沿いに家屋が集まる

標高:約420m〜

訪問:2024年11月

大字左鐙の南西部、井谷川(高津(たかつ)川支流)沿いおよび鍋山(なべやま:山の名)周辺にある。

町史によると、下流の下島、鍋山北の上島、鍋山南西のカッコウといった小地区に分かれ、合併当時(※)は下島2戸、上島2戸、カッコウ1戸であった。

昭和33年6戸38人、同35年6戸41人、同37年5戸29人、同41年6戸23人、同43年4戸14人、同44年2戸7人、同49年2戸6人。

以下は引用する『左鐙誌』より。

元は小川村直地(ただち)(後の津和野町)の所属であったが、昭和30年小川村が津和野町と合併した際に、日原町左鐙に編入された。

かつては左鐙や下須(柿木村)等から津和野へ通じる道として、かなりの往来があったという。

学校は直地に通っていたが、明治41年日原町に委託し左鐙に通学している。

明治年間は稲作と製炭が主な生業であった。大正になると椎茸・コウゾ・ミツマタの栽培も行われ、昭和になってワサビの栽培も行われるようになった。戦後は芋類・穀類の栽培と製炭も行われ、木炭の需要が減るに従い椎茸の生産が盛んとなった。

厳島神社の由緒は不詳。明治末に倉地の八幡宮に合祀されたが、社殿は残された。

昔は7戸。

明治初年5戸(上島に三浦家・益成家・松本家、下島に水津家)。

その後三浦家が分家し下島に居住(6戸)。

昭和10年松本家が柿木村に、同12年三浦家が福岡の小倉に転出(4戸)。

昭和23年中田氏が入植(5戸)。

昭和37年三浦家がブラジルに転出、水津家および益成家が分家(6戸)。

昭和38年益成家が左鐙に転出(5戸)。

昭和39年中田家が左鐙へ転出(4戸)。

※ 当地区が日原町に併合した時期か

現地では、下島に家屋が2戸と墓地(水津家)、上島に屋敷跡1箇所と神社跡が見られたが、カッコウの屋敷跡は未確認。上島では、北の緩い谷に向かって所々畑が耕作されている。

|