|

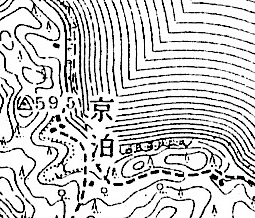

◆京泊(きょうどまり?)

※ この地図は、大日本帝国陸地測量部発行の1/50,000地形図「津屋崎」(昭和4.8)を使用したものである

所在:福津市渡(わたり)字京泊

地形図:津屋崎/津屋崎

形態:海沿いに家屋が集まる

標高:数m〜

訪問:2024年11月

大字渡の北西部、玄界灘に面した海沿いにある。

町史によると、渡村の枝郷で10戸程度が暮らしていたという。

資料『津屋崎の民俗』によると、集落には田畑があり、北隣の「小泊」(上の地形図で、三角点の北にある浦)でも明治43年まで耕作が行われていた。また漁撈が個人所有の舟により単独で行われ、大正10年まで一本釣りのみ。それ以降は一本釣り・網漁・延縄釣りが行われていた。

また明治時代、〓田家(※)・花田家の5戸?が石工に携わっていたことが分かる。渡では西海岸で「渡石」が産出されたため、明治以前から石屋があった。

信仰対象として蛭子神社(祭神は事代主神)があり、御神体は目鼻を彫った2戸の丸石。明治29年石祠に改築。昔は社殿があったという。漁撈と商売の神であるが、農家も崇める。また小泊にも蛭子神社があった。いずれも現在は渡の楯崎神社の境内に移されている。ほか集落東の山中に牧ノ大明神、集落東の海を望む場所に疱瘡権現の石祠がある。また楯崎神社(祭神は大己貴命・海津見神・少彦名命)もあったようだが、「神社・祠などの位置図」には記載がなく位置は不明。古くは渡の楯崎神社の遥拝所であったが、のち本宮より分霊を勧請されたとの由。

京泊の山林は江戸時代の留山であったが、〓田家(※)が山番をしてた関係で、明治になり同家の所有地となった。明治時代の当主が宮相撲で頭取として名乗った「源氏山」にちなみ、この山林を通称源氏山という。大正時代町有地となり、のち観光会社の所有となる。

小泊は、津屋崎の漁師の港として明治33年7月に設備の築造が始まった。番屋の左後方の竹藪の中に自然石の石碑があるが、津屋崎の漁師が祀っていたものか。

なお小字図より、字京泊の範囲は概ねレジャー施設の跡地の敷地と重なっていることが分かる。

最近の地形図でも地名と複数の建物が記載されており、地名表記付近で新しい家屋と廃屋が1箇所ずつ見られた。廃屋のそばには「頭取源氏山の碑」が建てられており(写真2)、先述の〓田家(※)であったよう。600mほど離れた東部(俵瀬付近)は未訪問。

潮位が低かったため、海岸伝いに小泊まで足を延ばした。浜には防波堤と小屋の廃屋が見られたものの、農地跡は荒廃が激しい。

資料の閲覧が事後であったため、神社跡や祠の類はすべて未確認。

なお集落のある半島の西海岸では、崖面に樹木の化石(写真6)、北端には貝やウニやサメの歯の化石が見られ、県指定天然記念物「恋の浦(こいのうら)海岸」として登録されている。

※ 〓は「茶」の「ホ」の部分が「ヒ」。花の異体字。「芲」。のち「花田」に改姓したよう

|