|

◆知林ヶ島(ちりんがしま)

所在:指宿市東方(ひがしかた)

大字東方の田良(たら)岬より、北東におよそ900mにある島。 島は干潮時に現れる砂洲により、徒歩での上陸が可能。観光地でもあり、訪問時も砂洲を歩いたり、浜で過ごす観光客が多く見られた。渡島可能な時間には、上陸地点の浜にガイドも待機している。また往時の道を利用した遊歩道も整備されており、島内も散策することができる。

|

|

写真1 砂洲より島を望む |

写真2 南展望台からの眺め。砂洲と指宿市街方面を望む |

写真3 遊歩道(南展望台−東屋間) |

写真4 農地跡 |

写真5 遊歩道と東屋 |

写真6 遊歩道(東屋‐港間)。車両が往来していたことを窺わせる道幅がある |

写真7 遊歩道(屋敷前) |

|

写真9 瓦 |

写真10 地面の槽 |

写真11 農耕車輛 |

写真12 同 |

写真13 遊歩道(港付近) |

写真14 港の一部 |

写真15 同 |

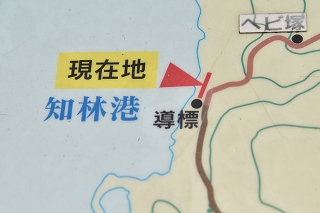

写真16 港の案内板より。「知林港」とある |

写真17 蛇塚の小祠 |

写真18 遊歩道(港−北展望台間) |

写真19 北展望台からの風景。左は小島。遠景の山は桜島 |

写真20 三角点 |

写真21 灯台 | |