|

◆馬毛島(まげしま)

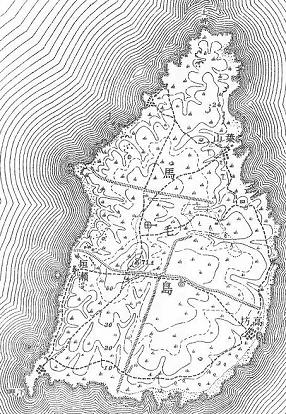

※ この地図は、国土地理院発行の1/50,000地形図「西之表」(昭和37.2)を使用したものである

所在:西之表市馬毛島

地形図:馬毛島/種子島北部

形態:平坦地に家屋が多数集まる

標高:数m〜約40m

訪問:2011年12月

種子島の西之表より、西方約12kmにある島。

当方が確認したものでは、定住者のはっきりした記録は明治以降。牛や緬羊の牧場が開かれ、経営者が入れ替わりながら少数の人々が暮らしていた。昭和20年代にいったん無人化したのち農業開拓団が入植し、大規模な集落を形成。これが再び無人となったが、現在は島を所有する企業の駐在員が暮らしている(なお弥生時代にも人が暮らしていたよう)。長らく西之表等の漁師が漁撈の拠点(季節的な移住地)として利用し、特にトビウオ(地元では「トッピー」と呼ばれる)漁が盛んであった。訪問時もたくさんのトビウオが水面を跳ねており、好漁場であるという話も頷ける。

以下は資料『馬毛島、宝の島』および『西之表市百年史』より移住開始頃から無人化までの主なできごと。

| 昭和25 |

住民の定着が見込まれ、馬毛島開拓農協による貨客船が就航(昭和30年の台風被害により放棄。以後漁船により連絡) |

| 昭和26.6 |

食糧増産のため、復員者・海外引揚者らが種子島の農家の次男・三男らとともに移住開始。39戸が入植 |

| 昭和27.9 |

15戸転入 |

| 昭和29.10 |

28戸転入 |

| 昭和30.10 |

15戸転入 |

| 昭和33.12.1 |

馬毛島簡易郵便局開設 |

| 昭和34 |

(113戸528人。人口のピーク) |

| 昭和38.11 |

市営の貨客船「馬毛島丸」就航 |

| 昭和40 |

(99戸382人) |

| 昭和45 |

(78戸284人) |

| 昭和48 |

民間企業が島の開拓を企画、買収開始(58戸190人) |

| 昭和55.4.21 |

この日付で無人島化 |

また同書より島民により行われた産業についていくつか述べる。なお島内は瘠地であるため、本来農業には向いていない。

・緬羊 明治13年政府の緬羊飼育牧場の開設以来、経営不振や牧場の所有者の交替がありながら昭和19年まで継続。羊毛は陸軍にも納められた

・牛 明治初期、政府より賃下げを受けた武田氏ら数名が同8年より和牛の放牧を開始(この後の動向は不明)。開拓後の昭和41年の夏、種子島畜産組合が事業を開始。牧場経営が始まる。製糖工場閉鎖以来、島民の主力産業となる。昭和48年同組合事業停止。この後離農・出稼ぎが急増

・マオラン 繊維用の植物。大正後期頃?入植者を募り大規模な栽培が始められたが、商品の実用化には至らず。葉山・王籠には入植者の託児所も設けられた

・甘藷(サツマイモ) 昭和26年入植時からの基幹作物。同35年害虫が大発生し作付禁止。これを飼料としていた豚も激減

・甘蔗(サトウキビ) 甘藷の作付禁止以降の主力作物。昭和36年製糖工場が誘致されるも、同40年過疎化により閉鎖

ほか島内の各地について述べる。葉山等漁業の拠点(写真1-5)にはいずれも茅葺の小屋が多く建ち並んでおり、それぞれ漁業の神である「エビス様」を祀っていたという。また「角川」によると、季節移住の漁撈は昭和25年頃まで。戦後に冷凍船による鮮魚の出荷が可能になると西之表市場に水揚げされるようになったため。

・葉山(はやま) 島の北東部。葉山港は塰泊(あまどまり)(※1)の漁業基地であるとともに、開拓後は馬毛島の玄関口として西之表港との航路で結ばれていた。神社に「葉山神社」「豊受神社」。「牛糞の鼻」には三重の層塔があったが、市により種子島開発総合センター(種子島博物館)に保存されている。ほか「馬毛島漁区記」の碑(明治34年)・「築港紀念」の碑(昭和12年)が港のそばにある

・王籠(おうこもり) 島の北西部。池田(いけだ)(※2)の漁業基地である王籠港と能野(よきの)(※3)の漁業基地である馬毛島岬港がある。五輪供養塔がある

・高坊(たかぼう) 島の南東部。高坊港は洲之崎(すのさき)(※1)の漁業基地 小屋は50棟くらい

・垣瀬(かきせ) 島の西部やや南寄り。浜津脇(はまつわき)(※4)の漁業基地(臨時)。船主の話では3軒しかなかったという

・椎ノ木(しいのき) 島の南西部、下(しも)ノ岬付近。椎ノ木港は住吉(すみよし)(※3)の漁業基地 最盛期には40棟近くもあった

※1 西之表市西之表の集落

※2 西之表市池田

※3 西之表市住吉の集落

※4 中種子町の集落

・岳ノ越(腰)(写真7) 島内最高地点(標高約71m)。頂上には戦時中に建設されたトーチカがあり、機関砲座が備えられていた。ここには海軍が駐屯。南西の麓には馬毛島神社がある。「ノ」の表記は「之」「の」と様々。

・灯台(写真8) 島の北端、「上(かみ)ノ岬」付近。

・学校 馬毛島小学校および馬毛島中学校。島の東部、「横瀬」と呼ばれる付近の内陸にあった。海岸からは離れているので、洋上からは確認できない。昭和55年の無人化に伴い休校(閉校?)か。現在も校舎が残されており、地形図でも確認できる。主な沿革は以下のとおり。

| 昭和27.7 |

榕城(ようじょう)小学校分教場設置。児童数37名 |

| 昭和28.4.1 |

榕城小学校馬毛島分校開校 |

| 昭和30.4.1 |

榕城中学校馬毛分校開校 |

| 昭和39.4.1 |

各分校が独立。それぞれ馬毛島小学校・馬毛島中学校となる |

|