|

◆上開田(かみかいでん)

所在:揖斐川町開田

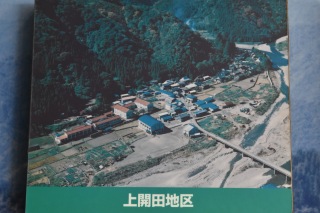

徳山ダムの人造湖(徳山湖)に水没した集落。対岸の徳山(本郷)とともに村の中心。徳山中学校・六社神社があった。

慶長十四年(一五九六年)、「徳山五兵衛知行濃州大野郡徳山内池田村御縄打水帳」によると、水田、一反五畝十八歩、畠、一町八畝、かみ原(紙を作る楷の木畠)二町四畝と記されており、特にかみ原は多く、紙は重要な産物だったようです。又、水田は少なく、痩せていて下田(げでん)と言われ、湧き水の多い入江で作られていた。江戸時代後期になって、戸入境、岡平より本郷区、上原に至る約四キロメートルの殿様用水が作られたことにより、急速に水田は増えていった。 慶応四年(一八六八年)の村鑑では、戸数十三軒、人数八十六人と記されている。江戸時代、徳山村は八ケ村あり、旗本、徳山五兵衛の所領であり、明治になって「上地」(土地を御上に返納)され、笠松県が、岐阜県と変わり、明治八年七月には、漆原村と池田村が合併して開田村になる。明治二十二年には七ケ村が合併して、池田郡徳山村となる。明治三十年、揖斐郡徳山村となる。 六社神社に納められている、県重要文化財鰐口には、応永十三年大野郡木曽屋天神の銘が刻まれている。四月十五日、春の例祭には氏子総代の家より、烏帽子姿の神官を先頭に羽織、袴に提灯行列を組んで、神社に御供えをする行事が行われた。翌日は村人皆、拝殿に集まり酒盛りをして祝った。旧暦四月八日は、薬師如来祭、別名花祭とも言って、春の野山に咲く花を持ち寄り、大樽を使って盛花を作り奉納した。又、「乳もらい」の仏としても信仰が厚く、他の部落からも、参詣者が多く、絶えることがなかった。八月十五日はお盆、そのあとには「お回り」があり、神社拝殿は、盆踊りが幾晩も続いて賑わった。 昭和五十九年度から始まった住民の移転も、同六十二年三月三十一日、徳山村は廃村となり、藤橋村に編入された。 平成十九年十一月記ス

|

|||||||||||||||

(写真1 ダム堰堤) (以下撮影はすべて2025年) |

写真2 集落跡を望む |

||||||||||||||

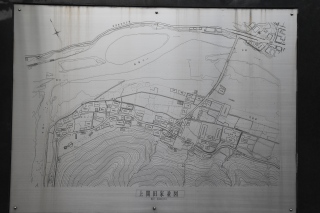

写真3 「上開田家並図」(記念碑より) |

写真4 旧六社神社跡 |

||||||||||||||

写真5 かつての集落(徳山会館にて) | |||||||||||||||