|

◆八橋(やつはし)

所在:設楽町八橋

町の東部にある。人家は概ね境(さかい)川(豊(とよ)川支流)に沿って分布し、知生(ちしょう)地区のみ支流の八橋川沿いの高所にある。 町誌によると、昭和20年当時の組別戸数は、知生組8戸・大野橋組6戸・谷合(たにあい)組11戸・中嶋(なかじま)組7戸・向橋組6戸・上中村組7戸・下中村組11戸・永江沢組6戸・滝瀬(たきせ)上組5戸・滝瀬中組6戸・滝瀬下組7戸。 明治期の主な生業は農業。ほか換金作物として、椎茸・串柿・タバコ・麻類などの栽培や加工を行っていた。 昭和14年4月、八橋全戸で「八橋電気利用組合」を設立(加入戸数62戸)。水力による自家発電の組合経営が始まり、一般家庭の電灯などに利用された。昭和25年12月、中部電力と契約。昭和40年より個人契約となったため、組合は解散した。

※ 当時は「八橋」の地名はなく、呼称は「永江沢学校」であったと推測される

昭和12年には、学校に農繁期限定の保育所を併設。

地区の八橋神社は、昭和35年に田枯地区の八幡神社・向林地区の諏訪神社・永江沢地区のこぶ神様を合祀し字根道外にて創建したもの。社殿は諏訪神社を移築したもの。昭和36年に現在地に移転。祭神は誉田別命・建御名方命。 以降町誌の記述に倣い、旧八橋村の前身である田枯(たがれ)地区・永江沢(ながえざわ)地区・向林地区(それぞれ明治の大合併以前の田枯村・永江沢村・向林村)について解説する。

大字八橋のうち、境川の右岸一帯。先述の大野橋組・谷合組・上中村組・下中村組・滝瀬上組・滝瀬中組・滝瀬下組に当たる。

平成12年の地区内の姓と戸数は、金田8・今泉4・村松3、長尾・数井・小木曽・高木・伊東・木下・神谷・後藤・狩野・安藤・七原・河合・田中・原田・佐々木・大久保・窪野が各1。また昭和27年当時は、このほか澄川・大石・戸神・草野・吉田・根来・新川・大倉などといった家も見られた。大野の鉱山関係者が大半。 商店は、道路沿いに上から奥嶋屋(駄菓子・雑貨等)・豆腐店・駄菓子店・正木屋(居酒屋)・松野屋(タバコ・駄菓子等)・津具屋(駄菓子等)などがあった。戦後になると、静岡屋(食料品等)・タバコ店・加納屋(酒)などができたが、現在(刊行時〔=平成13年〕)は八橋地区に1軒の商店もない。 氏神は八幡神社。祭神は誉田別神。正保3(1646)年、当地に名倉八幡を分社し創建。昭和35年、当神社・向林地区の諏訪神社。永江沢地区のこぶ神様を合祀し、八橋神社と称した。社殿は諏訪神社から移築したもの。

大字八橋のうち、境川と天堤川との合流部付近(字的場(まとば)および崩沢(なぎさわ))。先述の「永江沢組」に当たる。

現在の地区内の姓と戸数は、安藤4・伊吹1の計5戸。また昭和27年当時は、安藤家がもう1戸あった。 近世の主な生業は農業であったが、米は年貢のためのもので、主食は麦や雑穀であった。換金作物として、鍛冶炭・椎茸栽培・楮・麻・タバコ・串柿作りなどを行っていた。 当地は地区内に氏神を持たず、向林地区の諏訪神社の氏子であった。なお天堤集落に至る途中に、「こぶ神様」を祀る場所があった。

大字八橋のうち、境川の下流側(永江沢地区)を除いた左岸一帯。先述の知生組・中嶋組・向橋組に当たる。 天明6(1786)年人口52人、明治10年15戸66人。 伊那街道で馬による輸送が盛んであった頃は馬宿を営む家も多かったようで、明治の中頃に現在の県道ができるまで賑わっていた。また知生の遠山氏宅の横には茶店があり、知生峠を往来する人々の憩いの場であった。 氏神は諏訪神社。祭神は御建名方命。貞享元(1684)年創建。永江沢地区の住民も氏子としていた。昭和35年、田枯地区の八幡神社・当神社・永江沢地区のこぶ神様を合祀し、田枯にて八橋神社と称した。社殿は諏訪神社から移築したもの。 平成12年の地区内の姓と戸数は、正木4・遠山3・高木2・萩原1の計10戸。また昭和27年当時は、このほか正木3・金田1・杉山1の5戸があり、正木家は田口へ転出。他2戸は疎開者と山林労務者。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

≪田枯地区≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真1 滝瀬橋。この先が八橋地区 (以下滝瀬付近) |

写真2 長久保(水没地)に通じる橋 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真3 屋敷跡 |

写真4 建物跡 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真5 屋敷跡と付替県道の橋梁(正面奥は工事の詰所) |

写真6 屋敷跡? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真7 集落跡を望む |

写真8 屋敷跡 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真9 川沿いの農地跡 |

写真10 用水関係の設備跡? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真11 屋敷跡付近 |

写真12 県道沿いの風景(左は屋敷跡) (以下中心部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真13 屋敷跡付近 |

写真14 学校跡。往時は一段下がっていたが、広く嵩上げされている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

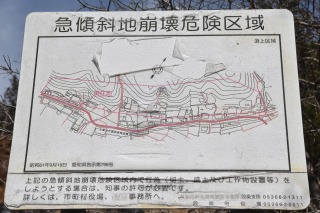

写真15 危険区域の看板。往時の集落の様子が分かる |

写真16 何かの跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真17 屋敷跡 |

写真18 屋敷跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真19 小屋のある敷地 |

写真20 屋敷跡。奥に半壊した納屋が見える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真21 「老人憩の家」跡(右)と消防格納庫跡(左) |

写真22 農地へ降りる道。左は火の見櫓の基礎部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真23 屋敷跡 |

写真24 八ツ橋バス停 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真25 屋敷跡 |

写真26 神社跡方面を望む(写真中央付近?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真27 屋敷跡 (以下谷合付近) |

写真28 屋敷跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真29 屋敷跡の一部 |

写真30 建物跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真31 谷合バス停 |

写真32 墓地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真33 墓地上手の石造物群 |

写真34 茶工場跡付近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真35 屋敷跡 |

写真36 屋敷跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ≪永江沢地区≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真37 屋敷跡 |

写真38 屋敷跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真39 屋敷跡 |

写真40 移転前の学校跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真41 学校跡のウバヒガンザクラ |

写真42 学校跡脇の石造物群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真43 学校跡より集落跡を望む |

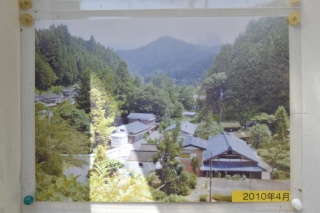

写真44 かつての集落(ウバヒガンザクラの掲示板にて) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ≪向林地区≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真45 屋敷跡 (以下中島付近) |

写真46 屋敷跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真47 農地跡 |

写真48 屋敷跡? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真49 何かの跡 |

写真50 水田跡(対岸)と工事中の橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真51 中嶋橋と中島方面(対岸)を望む |

写真52 対岸より中島方面を望む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真53 宅地・養鶏場入口 |

写真54 家屋 (以下知生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真55 知生橋。正面は屋敷跡(新設の道路用地で大部分が消滅) |

写真56 旧道の橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真57 防火水槽 |

写真58 祠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真59 家屋 |

写真60 家屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真61 屋敷跡?(手前)と家屋 |

写真62 農地跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写真63 ブナの巨樹。説明によると、県内で最も太いブナとの由 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||