|

◆鯉川(こいかわ?)

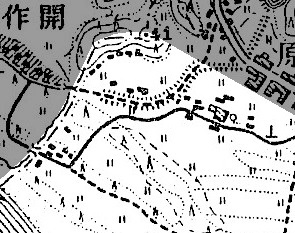

※ 明色部(範囲は推定)

※ この地図は、内務省地理調査所発行の1/50,000地形図「室積」(昭和21.6)を使用したものである

所在:光市光井(みつい)・島田(しまた)

地形図:光/光

形態:平坦地に家屋が集まる

離村の背景:国軍による接収

標高:数m

訪問:2024年11月

現在の大字光井の南西部および島田の南西部に亘る。

かつて光井・島田の境界は現在のものより西寄りであったため、本来は旧光井村の所属の集落。

現在は工業団地の敷地内であるため、東門より集落跡方面を望んだのみ。

市史によると、海軍工廠の建設により26戸が立ち退きで離村したとのこと。

昭和13年3月、海軍より光井・島田両村に、海軍工廠の進出と、それに伴う用地の買収への協力が要請された。5月には買収予定地の住民に立ち退きの交渉が始まり、のち買収開始。その範囲は島田村開作・二軒屋、光井村鯉川・沖場・河畑の5集落を含み、移転該当戸数は開作55戸、二軒屋17戸、鯉川26戸、沖場11戸、河畑18戸の計127戸であった。昭和15年の春までには全戸が移転を完了。

建設工事は用地の買収と並行して、昭和14年1月から進められた。昭和15年10月1日開庁式が挙行されたが、この時竣工していたのは一部のみで施設の整備拡充を急いだ。本部庁舎は昭和17年6月に落成。

集落の背後にあった湊山と、その北の平山も切り崩されてしまい、その土は田畑の埋め立てや海面の干拓に用いられた(※)。

戦後は工場が誘致され、八幡製鐵(現・日本製鉄)光製鉄所と武田薬品光工場の敷地となった。

資料『光市地名考』には「武田薬品の西部地区から光製鉄の東部地区一帯はかつて鯉川とよばれ…」や、「部落の東北端、現光製鉄所野球場の北隅付近は…」といった記述があり、市史のみでは分からなかった大まかな位置が判明。

同書によると、大部分は肥沃な田園地帯であったとのこと。その中央に、金山を水源とする鯉川が約1.8㎞流れて島田川に注いでいた。

藩政時代中期に野原(現在の中央地区)等から分家入植した人々が、灌漑に便利な川尻に開田したといわれている。

藩政時代後期、元々2本の小川であった鯉川を1本に合わせ、土手を築いて島田川に向かって導水した。

明治37年頃までは綿作を主にしていたが、輸入の綿により衰退すると稲作に頼らざるを得なくなった。このため水不足になりがちであった当地では頻繁な水汲みが必要となり、住民の負担となった。しかし昭和2年発動機が導入され、また翌年には電気のモーターポンプが導入され、水汲みの重労働からは解放された。

湊山にあった金毘羅様は明治末に、柿本人麻呂を祀った人丸神社は立ち退きの昭和14年に、光井の柿林神社に合祀された。

※ 山林の東部は現在も残っており、日本製鉄の球場の北にある山がその一部

|