|

◆姫島(ひめしま)

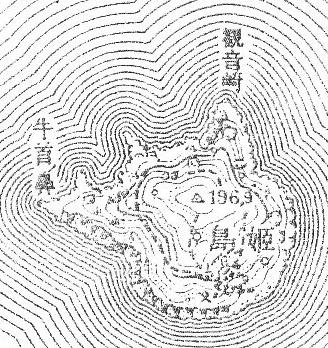

※ この地図は、内務省地理調査所発行の1/50,000地形図「三井樂」(昭和21.9)を使用したものである

所在:五島市岐宿町姫島(きしくまち―)

地形図:三井楽/三井楽

形態:海沿いの斜面に家屋が集まる

標高:約20m〜?

訪問:2015年5月

三井楽町【現・五島市】の北端・柏(かしわ)地区から、北におよそ3kmにある島。集落は島南東の斜面にある。町郷土誌等によると、全世帯がキリスト教信者であったという。

以下は同書より集落に関する記述の要約。

岐宿町のキリスト教は寛政9(1797)年、大村藩内の信者が移住してきたことに始まる。このうち大野・牧野・神の浦(※1)のキリシタンが水ノ浦(みずのうら)・楠原(くすはら)・打折(うちおり)・姫島へ移り住んだ。

明治元年より、五島でのキリスト教への迫害が始まる。その頃若松の桐ノ浦(※2)においては、下村善七(同地の伝道師であるガスパル与作の父)をはじめ多くの戸主たちが拷問により棄教を迫られた。そこで地域の指導者・川上栄次郎・竹山沢次郎ら6名が間伏(※3)に集まり、隠棲先として無人島であった姫島を選定(※4)。上陸は困難であるものの、湧水もあり多くの人が当面暮らせるのではないかと予測した。川上氏ら数人は先発して、仮住まいの準備に取りかかる。しかしこの動きが岐宿代官所の知るところとなり、10歳以上の男子信徒18名も捕らえられ、水ノ浦の牢へ投獄された(明治元年陰暦12月)。その内訳は磯部5・清川3・平山3・岩下2・竹山2・西里2・川上1。

明治2年陰暦5月、竹山氏ら3名が釈放され(1人は引き続き留置)姫島に戻ると、桐ノ浦からの避難者が300人ほどにも達していた。島の斜面を開墾し、海では魚を獲り、生活の第一歩を踏み出した。

※1 それぞれ後の外海町神浦上大野郷(こうのうらかみおおのごう)および下大野郷(しも―)・同町黒崎牧野郷(くろさきまきのごう)と思われる(現在は長崎市)

※2 後の若松町桐古里郷(きりふるさとごう)の桐地区

※3 若松島の間伏郷(まぶしごう)と思われる

※4 この間の島民の動向は不明。寛政年間の移住者は早い時期に退去?

姫島教会…大正6年着工、翌年4月完成。昭和6年改装。昭和40年島の無人化に伴い廃止

岐宿小学校姫島分校…明治22年尋常岐宿小学校姫島分校として開校。昭和44年廃止

岐宿中学校姫島分校…昭和22年設置認可(廃止についての記載はないが、小学校と同じく昭和44年と思われる)

また「角川」によると、近海は好漁場であったが飲料水に乏しく、また耕地もなく、食糧は三井楽や岐宿に頼っていたとのこと。昭和36年海底ケーブルによる電話開設。

さらに資料『シマダス』によると、昭和20年132人、同30年81人。同34年には15人がブラジルへ移住し、同40年12月に7戸38人が移住し無住となったとのこと。昭和62年には墓地を三井楽教会墓地に移した。

現在集落跡は藪のため荒廃が著しく、広範囲に亘る探索は非常に困難。また港湾施設も皆無で、着岸できる船は限られる。

浜から見て右手には、人工的に作られた道筋のようなものやある程度の広さのある平坦地が確認できる。深い草藪を漕ぎこの平坦地の1箇所を訪れたが、これといった痕跡は認められず(写真4)。また左手には小さな谷が流れており、この付近から山林に入ると平坦地や瀬戸物のかけら等、生活の痕跡がいくらか見られる。踏査した範囲では1箇所のみ廃屋の残る土地が確認できたが、黒板と思われる木枠や複数の便器を備えた便所、廊下のような構造を持っており、学校跡である可能性がある(写真6-9)。

なお集落の墓が福江島三井楽町【現・五島市】嶽(たけ)の教会墓地へ改葬されており、墓地の一角には「姫島の碑」(昭和63年8月設置。写真11)が置かれている。以下はその全文。

碑文

私たちの先祖は寛政九年頃に大村藩外海地方から信仰の自由を求めて移住した。

明治元年九月五島に突然迫害の嵐が吹き荒れた。身の危険を感じた多くの信徒たちは辺ぴな姫島へ逃がれ海辺の崖下や山奥に小屋を建て岩石混じりの土地を耕して作物をつくり海草などをとって貧しい生活に堪え隠れ住んでいた。しかし弾圧の波はこの姫島にも押し寄せ十八名が水之浦の牢に閉じ込められ拷問と責苦を受けたのである。

明治六年禁制は解けたがその後台風、水害、つづいて赤痢、更に天然痘などの災難に見舞われ多くの島民の命が失われ、遺体は数か所に分散埋葬されたままであった。

昭和四十年を最後に無人島と化し絶海の孤島となったが尊い信仰の模範を思い起し偉業を語り継ぐべく、子孫の手によって先人の墓をこの地に移し、末永く顕彰することをとした。

|