|

◆黒神(くろかみ)

※ この地図は、大日本帝国陸地測量部発行の1/50,000地形図「鹿兒嶋」(明治42.7)を使用したものである

所在:鹿児島市黒神町(くろかみちょう)

地形図:桜島北部/鹿児島

形態:海沿いに家屋が多数集まる

標高:数m〜

訪問:2025年1月

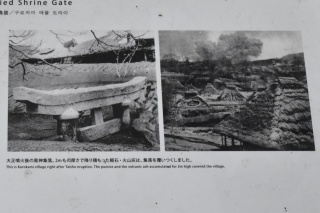

黒神町の北東部にある。大正3年の桜島の大噴火に伴う火災や降灰で甚大な被害が生じ、昭和21年の噴火による熔岩の流出で潰滅した。

現在の集落(塩屋ヶ元(しおやがもと)および宇土(うと))は昭和期の噴火の後に再興したもので、元の集落は塩屋ヶ元地区の真北に隣接するように存在していた(神社付近を南端として、ごく一部は重複している)。

資料『大正三年 櫻島大爆震記』によると、大正期の噴火の被害により246戸1,855人が移住を余儀なくされたとのこと(噴火の経緯については、瀬戸のページを参照)。

また市史によると、昭和21年3月の噴火に伴う熔岩の流出は5月25日頃まで続き、黒神の全域と有村の半分を埋没させた。

現地では、腹五社(はらごしゃ)神社の埋没鳥居と社、「埋没した門柱」を訪問。当初は訪問の計画から漏れており、これらの写真は偶然通りかかった際に個人的な記録として撮影したものであった。レポート作成にあたり、あまり踏み込んだ記録を残していなかったことが悔やまれる。

腹五社神社の説明板によると、鳥居(高さ3m)は大正期の噴火では降灰により笠木だけが辛うじて見えており、住民はこれを掘り起こそうとした。しかし当時の村長が、爆発の猛威を後世に伝えるためにそのままの形をとどめることになったとのこと。昭和33年県の文化財に指定。「ここ黒神でも全戸687戸が火山灰に埋没しました」とあるが、資料の記述から鑑み瀬戸(現在は黒神町に所属)も含めた数であるよう。

「埋没した門柱」の説明板によると、この門柱はもともと2.5mの高さがあったが、噴出した火山灰や軽石・熔岩によって埋没。家屋は全焼したとのこと。

なお現在、町内には黒神小学校および黒神中学校がある。

以下は小学校のウェブサイトより、その沿革。

| 明治10 |

黒神小学校創立 |

| 明治20 |

黒神簡易小学校となる |

| 明治30 |

宮原小学校と改称 |

| 大正3.1.12 |

廃校(桜島噴火による) |

| |

高免小学校黒神分教場開設 |

| 昭和16.4.1 |

黒神国民学校となる。高等科併設 |

| 昭和21 |

休校(桜島噴火、熔岩流出による) |

| 昭和22.4.1 |

再開。黒神小学校となる |

令和6年度の児童数は1名。

黒神中学校は、小学校のウェブサイトおよび市史によると昭和22年東桜島中学校黒神分校として開校。昭和29年4月1日独立し、黒神中学校となる。

ほか黒神保育園があり、市史によると昭和41年開設。市のウェブサイトによると平成28年4月1日より休園とのこと。

|