|

◆水無(みずなし)

(水無平(みずなしだいら))

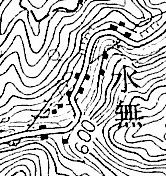

※ この地図は、国土地理院発行の1/50,000地形図「三田井」(昭和42.6)を使用したものである

所在:日之影町見立(みたて)

地形図:見立/三田井

異読み:みずなしひら(橋梁〔水無平橋〕)

形態:川沿いに家屋が集まる

標高:約550m

訪問:(2023年12月)・2024年12月

大字見立の北部、日之影川沿いにある。

町史によると、昭和初期より高千穂営林署の水無平製品事業所が設けられ、国有林の伐採事業が行われたとのこと。これにより事務所や山林作業従事者の住宅がけられた。当地には、昭和8年に事業が終了した黒仁田の官行斫伐事業に携わった従業員の一部も転入している。

明治40年、付近にあった見立鉱山では鉱業権が旧延岡藩主の内藤家となったが、この折に鉱山従業員の食料を生産する農園が当地に開かれていたという。また同時期に木小屋でも開田が行われた。のち農園の跡地には、水無平事業所従業員の住宅が建設されている。

事業の開始に伴い、川の詰(かわのつめ)から当地への軌道の開鑿が開まった。昭和7、8年頃に開通。昭和29年に軌道は廃止され、同31年に自動車道が完成。

木材はトロッコ軌道で日之影まで輸送し、昭和14年に国鉄日ノ影線が開通するまでは筏下りで延岡まで運ばれた。

事業縮小に伴い、昭和47年4月に従業員の一部は小菅下(※1)の住宅に、翌年1月には川の詰の住宅に移転。昭和59年に事業所は閉鎖した。のち事業所の建物は民宿として利用され、キャンプ場も設けられている。

地名は、当地で見立鉱山の選鉱場の建設を検討したが、動力源となる河川の水の落差が少なく利用できないため、「水無」と呼ばれるようになったとのこと(その後選鉱場は下流の夕ヶ鶴(ゆうがつる)に設けれらた)。

昭和35年49戸176人、同50年3戸4人、平成9年1戸3人。

昭和20年頃の概略図には、右岸は概ね下流側より桜久保・小林・黒木・那須・日高・佐藤・菊池・瀬見の各氏、ほか水無平事業所および職員寮・嘉納鉱山社員寮がある。左岸は下流側より小林・平田・浜野・佐藤・佐藤・秋山・川本・甲斐・甲斐・三浦・三浦・〓居(※2)・横山・矢通・田辺・山口・秋山・黒木・矢野・田崎の各氏、ほか嘉納鉱山事務所が記されている。住民のほとんどが林業に従事。他の職業は豆腐店の那須氏・大工の佐藤氏・農業の菊池氏など。

※1 大字七折(ななおり)の小菅集落だろう

※2 〓はあめかんむりに鶴

2023年当初は訪問の意図はなく、県道沿いから一瞥したのみ。

2024年再訪。

右岸には無人のキャンプ場と休業中の民宿、関係者のものと思われる家屋が見られた。キャンプサイトや民宿、その隣の広場は、水無平事業所および職員寮跡があった一帯であったよう。またその後方の段になった平坦地は、嘉納鉱山社員寮の跡か。

左岸では水無平橋より先の軌道跡が「森林セラピー見立遊歩道コース」となっており、屋敷跡や山神社を見ることができる。

なお見出しの読み「みずなしだいら」は町史のルビに拠ったが、現地に架かる橋梁の銘板は「みずな志ひら」(=みずなしひら)となっている。

|